Rares sont les villes autant chargées d’histoire qu’Izmir, l’ex-Smyrne. Histoire d’une cité, fondée par les Grecs, qui périclitera au fil des attaques et des pillages. Histoire, ensuite, d’un florissant commerce maritime largement aux mains des étrangers, l’Asie venant y acheter les marchandises européennes, et réciproquement. Histoire cosmopolite où, sous les Ottomans, Musulmans, Chrétiens et Juifs coexistent souvent pacifiquement. Mais histoire, aussi, de massacres et de contre-massacres…

Asiatique et européenne, grecque et turque, chrétienne et musulmane, Izmir est une cité inclassable. Son nom a des origines mixtes. Tout comme Istanbul vient du grec eis teen polis – « vers la ville » –, Izmir signifie eis teen Smyrna, « vers Smyrne ».

Fondée selon la légende par des colons grecs au VIIe siècle av. J.-C., Smyrne est devenue l’une des cités grecques les plus illustres d’Anatolie, berceau des mathématiques et un des lieux de naissance présumés du poète Homère. Sous l’Empire romain, la plus grande et la plus romanisée des villes d’Asie mineure, dotée de nombreux temples et d’un vaste théâtre antique, était qualifiée de « joie de l’Asie et joyau de l’Empire ». Elle abritait également une des premières églises, fondée par saint Paul lui-même durant son voyage en Asie mineure en 53-56 ap. J.-C.

La ville connut ensuite une période de pillages et de déclin. Attaquée successivement par les Seldjoukides (1082), les Génois (1261), les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (1344), Timur Lang (Tamerlan) (1402), Venise (1472), elle devint, après le XVe siècle, une petite ville marchande de l’Empire ottoman, desservant toute la région voisine. En 1580, Izmir comptait environ deux mille habitants.

Elle doit sa renaissance à sa situation géographique, nichée au bout d’un long golfe, sur la côte ouest de l’Anatolie, à l’endroit où la Méditerranée fait une avancée dans l’extrémité occidentale de l’Asie. A Izmir s’unissent l’Asie et l’Europe. Le golfe dispose des meilleurs mouillages de la côte : il peut accueillir les plus gros navires. Après 1600, Izmir vécut un second âge d’or et devint la « perle du Levant » et l’« œil de l’Asie ».

Ce sont les marchands qui firent sa réputation. Le nouvel essor de la ville s’explique par leur désir d’échapper aux droits de douane et au contrôle des prix imposés par le gouvernement ottoman. Dès 1574, Istanbul souffrit même de pénuries dues au fait que les bateaux ottomans transportant d’Egypte les provisions destinées à la capitale déchargeaient leurs marchandises à Izmir, où ils bénéficiaient de prix plus avantageux que ceux pratiqués dans les postes de pesage officiels de l’Empire.

Le port le plus célébré de l’Empire par le nombre de bateaux

Comme aujourd’hui, les spécialités d’Izmir étaient principalement le coton et les figues – l’agro-industrie. Parvenues à maturité dans les vallées ensoleillées d’Anatolie, les figues étaient (et sont encore) séchées, empaquetées et exportées vers Istanbul et toute l’Europe. Dès le début, le commerce extérieur d’Izmir était aux mains des étrangers. En 1621, sur son chemin vers Jérusalem, Louis Deshayes de Courmenin affirmait que Turcs, Grecs et Juifs habitaient dans les terres, dans des quartiers séparés, tandis que les marchands étrangers avaient leur résidence sur le front de mer et « viv[ai]ent dans une grande liberté ».

L’arrivée de consuls étrangers confirma le statut international de la ville. Ainsi, dès 1630, elle comptait des consuls vénitien, hollandais, anglais et français. Protégé par une garde personnelle de janissaires, le consul français menait une vie de roi, ouvrant ses portes à tous les visiteurs venus de son pays. Il se chargeait également d’opérations complexes et lucratives, comme le rachat d’esclaves turcs capturés par les chevaliers de l’ordre de Malte.

Dans les années 1670, le grand écrivain ottoman Evliya Çelebi s’émut de la grande richesse des Francs (nom générique donné aux Européens) et de la puissance des consuls : « Les bateaux des Francs accostent si souvent que la moitié d’Izmir ressemble au Frengistan [Europe]. Si quelqu’un frappe un infidèle, tout le monde se précipite aussitôt autour de lui, et soit il est déféré devant un juge du consulat, soit il est exécuté par les infidèles. A partir de ce moment-là, les musulmans deviennent presque invisibles, de sorte que la ville ressemble à une sombre ville franque. »

Pour Çelebi, Izmir était le port le plus célébré de l’Empire à cause du grand nombre de bateaux qui y chargeaient et déchargeaient leurs marchandises. Quand des flottes étrangères arrivaient de Marseille, Amsterdam ou Londres, des milliers de petites embarcations se lançaient à leur assaut, avides de court-circuiter les intermédiaires. Elles échangeaient leurs marchandises (soie, poil de chameau, opium, gomme, raisins et figues) contre des produits manufacturés en Europe : vêtements, étain et accessoires domestiques tels que miroirs, assiettes, aiguilles et couteaux. La cité portuaire était le lieu où l’Asie venait acquérir des marchandises européennes et vice versa.

Elle servait en fait de plate-forme pour un vaste réseau de voies terrestres et maritimes. Chameaux et mules constituaient les principaux moyens de transport : certaines caravanes provenant d’Alep ou de Perse pouvaient compter jusqu’à mille cinq cents chameaux. Les rues y étaient si étroites que les passants devaient se mettre à l’écart pour les laisser passer ou s’agenouiller afin de décharger les marchandises. Même la rue principale du quartier franc – la rue Franque, qui serpentait le long de la côte – était « sale, étroite et mal pavée », avec un ruisseau infect au milieu. Il n’y avait ni grandes avenues ni grandes places.

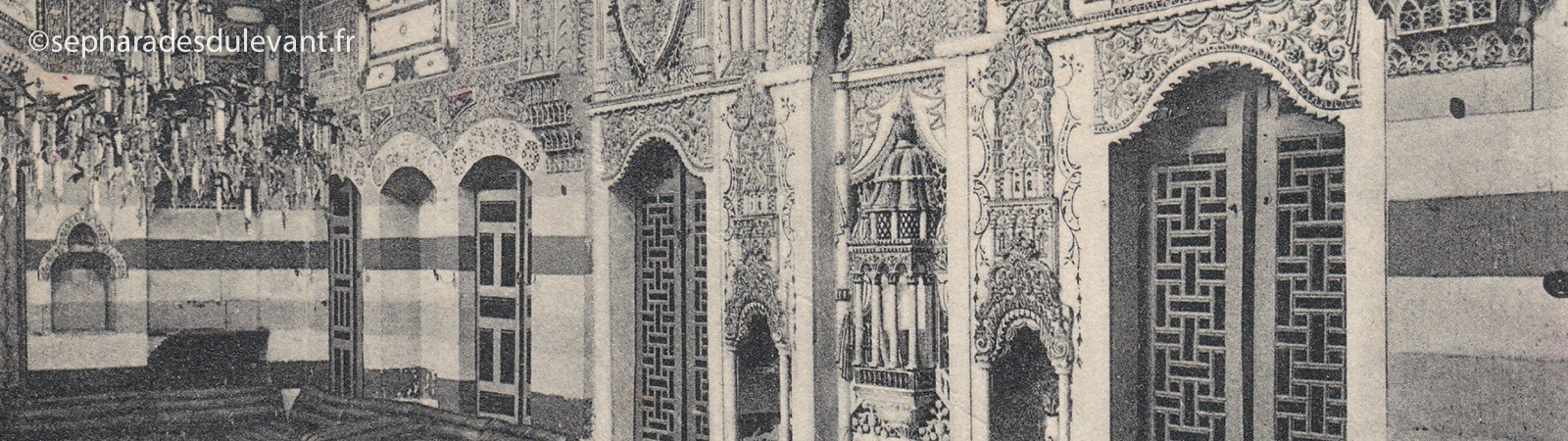

Dès le début, Izmir fut une ville d’églises, de synagogues et de mosquées. A la différence de l’Europe, soumise à un conformisme religieux hystérique, il y régnait ce que les Européens, surpris, qualifiaient de « liberté de religion totale », comme dans beaucoup d’autres villes du Levant. En 1700, la ville comptait dix-neuf mosquées, trois églises catholiques latines, deux églises grecques orthodoxes, deux églises arméniennes et huit synagogues. Dans la rue Franque, on pouvait se croire dans une ville chrétienne. Certains marchands européens, qui n’avaient jamais appris le turc, opéraient leurs échanges en italien, exclusivement grâce à des intermédiaires juifs.

Izmir était une cité du plaisir autant que du profit. Ses tavernes étaient réputées, spécialement pendant le carnaval. On y dansait « à la française », « à la turque » ou « à la grecque » avec tant de frénésie que certains Turcs croyaient voir des fous. Mariant la grâce des Italiennes, la vivacité des femmes grecques, et la majestueuse tournure des Ottomanes, les femmes de la cité étaient connues pour exercer une fascination quasi irrésistible.

Tremblements de terre, épidémies de peste, incendies et massacres

La renommée sulfureuse d’Izmir qui inspira à l’écrivain Nicolas de Chamfort sa comédie Le Marchand de Smyrne (1770), portrait d’un riche marchand turc désireux de monter un opéra dans la ville en raison de son penchant pour les chanteurs plus que par attrait pour leur musique.

La population de la ville était passée de cinq mille habitants en 1600 à trente mille ou quarante mille en 1650, et environ cent mille en 1700. Elle était composée peut-être de sept Turcs pour deux Grecs, un Arménien et un Juif. Au XVIIIe siècle, la France dominait le commerce et les relations extérieurs de l’Empire ottoman. Entre 1748 et 1789, un bateau sur quatre quittant Marseille se dirigeait vers Izmir. C’était le port étranger le plus important pour le commerce français, le plus vaste et le plus riche de l’Empire. « Smyrne, quelle richesse ! », avait dit le tsar Alexandre Ier de Russie à Arnaud de Caulaincourt, l’ambassadeur de Napoléon Ier, le 12 mars 1808, alors qu’ils planifiaient le partage de l’Empire ottoman.

Les voyageurs considéraient la ville comme un paradis du commerce et du carnaval. Mais ce fut aussi la cité des tremblements de terre, des épidémies de peste, des incendies et des massacres, si fréquents que seules la capacité des habitants à rebondir et l’insuffisance des ports concurrents pouvaient expliquer que la population continuât à y gagner sa vie. Ainsi des épidémies de peste sévirent pendant tout le XVIIIe siècle. Celle de 1739-1742, par exemple, emporta un cinquième de la population, celle de 1759-1765 presque la moitié, celle de 1812-1815 quarante-cinq mille vies. Izmir fut également ravagée par des tremblements de terre en 1688 et en 1788 (le second fit peut-être quinze mille victimes). Et des incendies dévastèrent la ville en 1742, 1752 et 1763.

D’autres catastrophes furent l’œuvre de l’homme. Sous ses apparences joyeuses, la ville était un volcan prêt à exploser. Le grand orientaliste français Antoine Galland, qui s’y rendit en 1673, attribua la paix relative entre les communautés à la rigueur des lois ottomanes : au fond de leur cœur, pourtant, les chrétiens des différentes sectes, tout autant que les musulmans et les juifs, se vouaient une haine mortelle, d’autant plus virulente qu’ils prétendaient le contraire. En 1770, 1797 et 1821, la ville connut trois périodes de terreur de la part de groupes ou de soldats musulmans, répondant à des agressions perpétrées par des chrétiens – une victoire navale de la Russie en mer Egée, un meurtre et la guerre d’indépendance grecque. Ces troubles causèrent des milliers de morts dans la population chrétienne et soulignèrent la fragilité des cités levantines.

Cependant, grâce à sa géographie et à son commerce prospère, Izmir a toujours réussi à se réinventer. Au cours de son pèlerinage vers Jérusalem en 1806, François René de Chateaubriand compara la cité à un « autre Paris », « une espèce d’oasis civilisée, une Palmyre au milieu des déserts et de la barbarie ». Des hommes d’affaires appartenant aux familles Guys, Pagy et Giraud, dont les ancêtres s’installèrent à Izmir au XVIIIe siècle, vivent encore dans la ville, même si certains d’entre eux se considèrent comme « les derniers des Mohicans ».

« Les âmes les plus fâchées avec la vie finissaient par rire »

A la même époque, Izmir devint progressivement une grande ville grecque, reposant sur ce pilier que représentait le commerce dans l’Empire ottoman. Les marchands grecs de la ville s’enrichirent suffisamment pour y fonder des écoles modernes et des entreprises. Même après la proclamation de l’indépendance grecque, en 1830, des milliers de Grecs continuèrent à travailler à Izmir, préférant « grogner sous le joug turc » – et gagner des revenus décents – que vivre indépendants… et pauvres. En 1840 (ou, selon certains, en 1870), pour la première fois depuis le XIVe siècle, le nombre de résidents grecs d’Izmir dépassa celui des Turcs : cinquante-cinq mille Grecs pour quarante-cinq mille Turcs (et treize mille Juifs, douze mille francs et cinq mille Arméniens). Smyrne était bien gavur Izmir (« Izmir l’infidèle »), comme la nommaient les Turcs. Pour les Grecs, c’était la Smyrne aux parfums suaves.

Au XIXe siècle, quand la ville devint plus riche et s’étendit davantage, elle commença à se considérer comme le phare de l’Empire ottoman. Contre l’avis des Britanniques, un nouveau port et un grand quai furent construits par la compagnie française Dussaud Frères entre 1869 et 1875 : un projet d’une ampleur unique dans l’histoire de l’Empire ottoman. Bientôt, sur le Cordon, comme on l’appelait, s’élevèrent des entrepôts, des bureaux et des hôtels de luxe, des cafés et des théâtres, dont le Café de Paris, le Sporting Club, l’hôtel Kraemer et l’hôtel des Deux-Augustes. Le colonel Playfair écrivit en 1881 : « Les quais récemment construits en maçonnerie massive de soixante pieds de large et de quatre kilomètres de long sont la promenade favorite du soir et jusque tard dans la nuit. Les nombreux cafés, richement illuminés, attirent des foules bigarrées de promeneurs tandis que des accents de musiques orientales et européennes se font entendre de tous les côtés. » Les cafés d’Izmir proposaient des musiques turques, arabes, arméniennes et européennes pour satisfaire leurs diverses clientèles.

Pour l’auteur turc N. Gundem, le Cordon avait « un air magique qui faisait que les âmes les plus obscures et les plus fâchées avec la vie finissaient par rire ». On trouvait dans la cité le premier journal local de l’Empire ottoman, les premières écoles américaines, les premières courses de chevaux, la première ligne ferroviaire, la première équipe de football, la première voiture à moteur et le premier cinéma. Les vieilles cartes postales témoignent de l’activité frénétique du port. Les magasins de la rue Franque, le Bon Marché et le Petit Louvre, étaient si intéressants que les jeunes mariées stambouliotes venaient y acheter leurs trousseaux.

Les Turcs s’enrichissaient aussi grâce au commerce d’Izmir. Ainsi la famille Ushakizade, dont un membre, l’écrivain Halid Ziya, devint le secrétaire principal du sultan. Ou encore Muammar Bey, nommé maire en 1911, qui vécut dans une très élégante villa de style français du quartier de Geuz-Tope. Sa demeure est devenue un musée : sa fille Latife Hanım épousera Mustafa Kemal Atatürk. Dans nulle autre ville au monde, se rappela le consul américain George Horton, « l’Orient et l’Occident ne se mêlaient physiquement de manière aussi spectaculaire qu’à Smyrne ».

Cependant, à l’instar de nombreuses autres cités au XXe siècle, la ville portait en elle les germes de sa propre destruction. Son histoire illustre le caractère nocif du nationalisme et le potentiel sans limites de la sauvagerie humaine. Alors qu’ils prospéraient et se multipliaient, certains Grecs d’Izmir éprouvèrent le désir croissant de saper les fondements de l’Empire ottoman. En 1897, ils furent nombreux à s’enrôler dans l’armée grecque, qui livrait une guerre contre leur propre pays, l’Empire ottoman. Ils furent à l’origine de nombreuses émeutes antijuives, à la suite de rumeurs de « meurtre rituel » sur un enfant grec. En 1872, le gouverneur dut déployer un cordon de police autour du quartier juif pour le protéger des bandes grecques qui avaient déjà assassiné plusieurs habitants.

En règle générale, l’Empire dirigeait d’une main de velours. Parfois, lors des célébrations du 14 juillet, les consuls français se targuaient du fait qu’Izmir était une ville française : il est vrai qu’on y voyait tant de drapeaux tricolores et qu’on y entendait tant d’orchestres jouant La Marseillaise ou d’autres airs français… Parmi les grandes familles françaises protégées figuraient les Balladur, qui ne partirent qu’en 1935 : Edouard y est né en 1929.

Le 10 septembre 1922, Atatürk en personne fit son entrée à Izmir

Néanmoins, après la défaite turque dans les guerres des Balkans en 1912-1913 et l’installation de milliers de Turcs des Balkans en Anatolie, les tensions nationales se ravivèrent. Le déclin de Gavur Izmir commença avec l’arrivée sous protection britannique, le 15 mai 1919, de bateaux transportant treize mille soldats grecs. Jouant avec les nations, David Lloyd George croyait à « un nouvel empire grec en Orient, favorable à la Grande-Bretagne ». Le premier ministre grec Elefthérios Venizélos, tout comme la majorité des Grecs, en était convaincu – il le déclara à Paris le 17 mai de la même année : « La Grèce ne peut avoir un avenir réel qu’à partir du moment où elle s’étend de part et d’autre de la mer Egée. »

Après l’arrivée des troupes grecques, les quais devinrent le théâtre de massacres et d’humiliations pour des centaines de soldats turcs. Chaque communauté pensait d’abord à ses propres intérêts nationaux, et non à l’avenir de la ville. L’occupation de la cité et l’avancée des forces grecques à l’intérieur de l’Anatolie fut le meilleur agent recruteur du grand héros national turc Atatürk. Ce dernier débarqua à Samsun le 19 mai, quatre jours après l’arrivée des Grecs à Izmir. Sans cela, déclara-t-il plus tard, les Turcs auraient continué à dormir.

En 1920, les Grecs ont officiellement pris en main l’administration de la cité et de la province avoisinante, bien que cette dernière fût en majorité turque. Une glorieuse période semblait commencer. Parmi les vingt-sept journaux publiés à Izmir en 1919, onze étaient en grec, sept en turc, cinq en hébreu ou en judéo-espagnol, cinq en arménien et cinq en français. Cette même année, sept mille bateaux transitèrent dans le port. La ville comptait dorénavant quinze cinémas, cinq cent treize cafés, deux cent vingt-six tavernes, quarante-trois bars à bière et huit salles de bal. Mais un rapport des services secrets britanniques, établi à la fin de l’année 1919, reconnaissait que « l’hostilité fondamentale entre les deux races (…) a été considérablement intensifiée par la simple présence des Grecs [comme occupants] ».

En août 1922, l’armée grecque, arrivée à moins de cent kilomètres d’Ankara, fut battue par Atatürk. Divisés, démoralisés et avides de rentrer chez eux, les soldats grecs commirent des actes de brutalité et de bestialité. Des soldats incendièrent et pillèrent des villes et des villages turcs comme Manisa et Aydın, tuant de nombreux habitants. A Izmir, toutefois, la vie avait continué normalement. On débarquait la récolte de figues sur le quai. Au Sporting Club, une troupe italienne de passage jouait Rigoletto et La Traviata…

Les nouvelles de la défaite grecque remplirent d’effroi la ville. Les riches commencèrent à partir. Le 8 septembre, les autorités et l’armée grecques embarquèrent avec leurs archives, abandonnant le peuple qu’elles étaient venues « libérer ». Le 9 septembre, les forces d’Atatürk pénétrèrent dans la ville, parfaitement alignées, comme certaines photographies le montrent.

Le jour suivant, Atatürk en personne fit son entrée dans la cité. Il prit un verre au célèbre hôtel Kraemer, visita la préfecture de Konak pour s’entretenir avec Nurettin Pacha, qu’il avait nommé aux commandes de la ville, puis se retira dans une villa de Karsıyaka, de l’autre côté de la baie. Des Turcs se livrèrent à des pillages et à des tueries dans le quartier arménien, à proximité duquel un incendie se déclara le 13 septembre. Des soldats turcs, réguliers et irréguliers, l’avaient peut-être encouragé, voire déclenché. Les autorités en rendirent responsables les Arméniens ou les Grecs.

La brigade de pompiers essuya des tirs pendant qu’elle combattait les flammes. Un vent contraire souffla, et le feu continua à se propager dans la ville. Très rapidement, les entrepôts, les hôtels et les bureaux alignés le long du quai, dont le Sporting Club et l’hôtel Kraemer, s’embrasèrent, donnant naissance à une colonne de feu de vingt pieds de haut et de quatre kilomètres de long.

Comme lors des précédents massacres de 1797 et 1821, les chrétiens se précipitèrent sur le quai. Et ce fut un véritable massacre. La plupart des Arméniens et beaucoup de Grecs d’Izmir furent tués. Les hurlements des réfugiés et les tirs incessants de pistolets et de fusils ne réussirent toutefois pas à couvrir le grondement des flammes et l’effondrement des bâtiments. La Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la France et l’Italie avaient déjà évacué leurs ressortissants. Pour finir, contraints parfois par leur équipage horrifié, les bateaux de guerre étrangers amarrés dans le port accueillirent des réfugiés qui ne s’étaient pas noyés en tentant de les rejoindre.

Durant tout le mois de septembre, environ deux cent vingt et un mille réfugiés furent évacués du Cordon. En l’espace d’un mois, la ville changea de caractère. Inspectant la ville en flammes de la villa des Ushakizade à Geuz-Tope, où il faisait la cour à la jeune Latife Hanım, 24 ans, et célébrait sa victoire, Atatürk dit, selon son biographe Andrew Mango : « Laissez-la brûler. Laissez-la s’effondrer. » Gavur Izmir la cosmopolite avait vécu…

Le journaliste turc Falih Rifki Atay, venu interviewer Atatürk, affirma : « Bien que l’incendie de la ville fût une perte cruelle, Izmir la musulmane ne perdit rien de la joie de la victoire. » Les rues étaient pavoisées de drapeaux turcs. Il écrivit plus tard : « Pourquoi avons-nous brûlé Izmir ? Avions-nous peur de ne jamais être débarrassés des minorités, si ses résidences, ses hôtels et ses restaurants de bord de mer étaient restés en place ? (…) Cela ne découlait pas d’une simple pulsion de destruction. Il y avait aussi un sentiment d’infériorité. Il semblait que tous les endroits ressemblant à l’Europe étaient voués à rester chrétiens et étrangers et à nous être refusés. » Pourtant, avant 1919, le gouvernement ottoman et la population musulmane avaient largement profité d’Izmir l’infidèle tout en la protégeant.

Il y avait aussi la peur. L’armée grecque avait presque remporté la victoire. Il fallait éliminer pour toujours le problème des minorités. Après le 15 octobre 1919, les milliers de Grecs et d’Arméniens restés à Izmir furent contraints aux travaux forcés, théoriquement pour reconstruire les villages détruits par l’armée grecque : la plupart d’entre eux ne réapparurent jamais.

Les réfugiés grecs d’Izmir emportèrent avec eux à Nea Smyrni – la « nouvelle Smyrne », nom de la banlieue d’Athènes où ils s’installèrent – et ailleurs des opinions radicales qui permirent de renverser la monarchie et de fonder le Parti communiste grec ; et aussi l’obsédante musique de rembétiko anatolienne, d’inspiration soufie, leur savoir-faire de commerçants et de nombreux souvenirs d’un paradis perdu.

Pendant plusieurs années, le centre-ville resta un tas de ruines et de décombres. Cependant, seules quatorze mille maisons sur quarante-trois mille furent détruites. Le commerce revint progressivement à la normale grâce au soutien du gouvernement. En 1925, le président de la chambre de commerce d’Izmir indiqua que, depuis la libération, des hommes d’affaires turcs avaient créé cinquante-quatre boutiques. Une foire commerciale ouvrit ses portes en 1932, dans le parc de la culture installé sur l’ancien quartier grec d’Izmir.

On réaménagea le centre-ville de façon plus spacieuse, en partie grâce au grand urbaniste français Henri Prost, et les rues furent rebaptisées. Avec une population de plus de trois millions d’habitants, Izmir a retrouvé sa prospérité et sa modernité. Le célèbre Cordon et ses nombreux cafés ressemblent davantage à d’autres villes méditerranéennes, ou grecques, qu’à des cités turques de l’intérieur des terres. La ville est l’une des rares à avoir voté contre l’actuel gouvernement postislamiste et pour le Parti républicain du peuple (CHP), héritier du mouvement laïque et modernisateur d’Atatürk. Toute personne qui s’y rend aujourd’hui ne peut ignorer qu’Izmir est redevenue la grande cité turque et européenne qu’elle a été pendant quatre cents ans.

Philip Mansel est l’auteur d’une histoire de Smyrne, Alexandrie , Beyrouth, Levant: Splendour and Catastrophe on the Mediterranean, éditions John Murray (2010)